De nombreux écrits ont vu le jour depuis la fin du regime de POL POT. Certains auteurs ont relatés les faits en s'aidant de témoignages ou de récits des victimes du régime. D'autres ont tentés de comprendre pourquoi ces évènemets dramatiques avaient eut lieu. Vu d' Europe, nous n'avons pas la même approche ou la même analyse que les asiatiques.

Ici encore la culture et le concept que nous avons pu développer dans le chapitre Les Cambodgiens aidera à mieux comprendre les comportements des uns et des autres dans les situations de face à face, et pourquoi certains ont pu exploiter les notions de fluidité, de récurrence, de face, pour imposer leur concept politique a tout un peuple dont la rêgle est le respect du pouvoir politique; C'est pourquoi une lecture du chapitre Les Cambodgiens avant d'aller plus avant dans l' histoire des khmers rouges permettra de comprendre les comportements des individus entre 1975 et 1979 , mais aussi les attitudes a posteriori des Cambodgiens qui montrent une réticence évidente a parler du passé, de jugements et de procès.

Si les dirigeants actuels, confrontés a l'Internationalisation de la situation, répugnent à accueillir un tribunal International et suggèrent que: "les problèmes khmers soient réglés entre khmers ", (Hun Sen s'adressant au secrétaire Général des Nations Unies) n' y voyont pas autre chose que l' image de la récurrence, le complexe d'Angkor,et aussi un comportement de politique qui cherche a ne pas déplaire.

Nous ne traiterons pas ce chapitre de manière personnelle mais plutôt par références et citations aux travaux et recherches qui ont été faits sur le sujet. Beaucoup de chôses ont été écrites et il semble difficile d'apporter des éléments nouveaux dans l 'analyse des évènements des années 75-79, durant lesquelles le régime de Pol Pot a procédé a un anéanissement lent et régulier du pays.

LES ORIGINES, LES CAUSES DE LA REVOLUTION KHMERE

Analyse du Père François Ponchaud "Cambodge année zéro"

La révolution Cambodgienne a surpris le monde entier par sa violence: comment les Khmers doux et paisibles en sont ils arrivés à transformer le pays de la douceur de vivre en un goulag ? .....

De nombreux Cambodgiens rejettent sur l'étranger, en particulier Vietnamien, la responsabilité des excès de cette révolution : "Le comportement des révolutionnaires n'est pas khmer ! Il est inspiré par les Vietnamiens qui veulent anéantir notre peuple et affaiblir notre pays pour se l'approprier". Nous étions proches de les croire, tant les apparences pouvaient leur donner raison.. Cependant il fallut bien admettre que les révolutionnaires vietnamiens étaient bien retournés chez eux... et les dirigeants khmers rouges ont bien été des ultranationalistes qui ont tenu à prendre leurs distances vis à vis de leur grand frère socialiste.....

D' autres observateurs ont accusés la Chine. Selon eux, la révolution khmère serait une expérience révolutionnaire modéle, opérée par la Chine sur un petit peuple non industrialisé... Les apparences ne leur donnaient pas totalement tort... et sur de nombreux points les dirigeants du Kampuchea ont suivi le modèle chinois : retour à la terre, désir d'autarcie, médecine traditionnelle, société rigoureusement égalitaire, positions identiques en politique étrangère etc. Cependant la révolution khmère est trop différente de celle de la Chine pour être conduite directement par elle.

La révolution khmère est bien dirigée par des Khmers. Les méthodes sont purement cambodgiennes, même si les modes idéologiques sont inspirés.

La race khmère est une race de guerriers redoutables. Si, depuis le XVI ème siècle, le Cambodge subit défaites sur défaites contre ses voisins expansionnistes thaïs et viets, ce recul est dû davantage aux intrigues de palais et à l'incompétence des chefs militaires qu'à la diminution de l'ardeur guerrière du peuple. [Durant la guerre d'indochine les officiers jetaient leur dévolu sur des soldats khmers de préférence aux vietnamiens, en juin 1970 les Vietnamiens durent battre en retraite devant les Khmers à Kompong Thom, abandonnant des milliers de morts]

Les Khmers ont de tous temps, usés de procédés sanguinaires : entre 1968 et 1970 des prisonniers étaient attachés, ventre ouvert, à des arbres; d'autres ont été projetés du haut des falaises de Bokor; les villages étaient rasés, les villageois tués à coup de bâton par les paysans...

L'esprit de vengeance, cette violence des timides, s'est exercé implacablement, même au risque de conduire le pays à la catastrophe...

Le Khmer respecte l'autorité [rappel du vieux fonds hindouiste dans lequel l'autorité est une émanation divine]. Il a une confiance fondamentale dans la capacité des dirigeants... Les Khmers Rouges ont utilisé à leur profit cette capacité instinctive de tout Khmer à obéir au pouvoir en place : on ne s'oppose pas à l'ordre, on évite de se singulariser dans une opposition, on a peur d'être seul à le faire... Ainsi quelques poignées de révolutionnaires ont pu vider Phnom Penh et les autres villes...

Le mode de pensée, la logique khmère est aussi une des raisons des excès : Après de longues palabres, qui peuvent durer des jours, pour établir des statuts où rien n'était oublié, à élaborer des projets aussi irréalisables les uns que les autres, le Khmer fonce sans prendre en compte les réalités annexes, ni prévoir les conséquences pratiques. En fait, on se satisfait de bonnes intentions, et lorsque le projet ou le statut était enfin établi, les difficultés qui les avaient provoquées étaient elles-mêmes résolues ou dépassées.

Les divers aspects du tempérament khmer ne suffisent pas à rendre compte de cette extraordinaire révolution.

D'autres causes ont joué, alors qu'en apparence, peu de raisons poussaient les khmers vers la révolution.Economie stagnante et nationalisme furent repris par les Khmers Rouges pour stigmatiser les troupes et se justifier auprès du peuple.

Les Occidentaux n'apercevaient du Cambodge qu'un peuple heureux. Les campagnes vivaient calmes, les paysans "adoraient" leur leader vénéré, les villes proprettes et bien administrées donnaient le spectacle d'un développement humain harmonieux, en contraste avec le Vietnam en guerre depuis trente ans ou le Laos resté en léthargie. Il n'y avait apparemment pas de problèmes sociaux ou agraires majeurs. Au contraire de la Chine ou du Vietnam, il n'y avait guère de grandes propriétés. La terre, possession de la couronne, appartenait à celui qui la défrichait. Certes les paysans étaient pauvres, mais rarement misérables; ils vivaient en harmonie avec la nature qui les entourait. "Qu'importe d'être à l'étroit dans sa maison, pourvu que l'on soit à l'aise dans son cœur."

Cet art de vivre portait cependant en lui des germes de destruction. Après la grandeur du XIIIe siècle, le royaume khmer avait connu une très longue période de décadence: Angkor avait été prise une première fois par les Thaïs en 1394, puis totalement abandonnée par sa population en 1432. A la faveur d'intrigues de palais, Thaïs et Viets avaient guerroyé au Cambodge pendant près de quatre siècles, chacune des deux puissances en expansion répondant à l'appel d'un prétendant au trône khmer. Entre 1841 et 1845, le Cambodge avait même été annexé purement et simplement par le Vietnam. Ainsi pendant des siècles, le peuple khmer avait été humilié, écrasé, avait dû subir des invasions dévastatrices, supporter des conscriptions, des levées d'impôts de la part des divers belligérants. En 1863, sur la demande du Roi Ang Doung, puis du Roi Norodom, la France avait établi son protectorat sur le Cambodge.

La colonisation française de 1863 à 1953 avait amené l'ordre et la paix. La France fit rarement sentir la férule de son pouvoir au peuple khmer, contrairement à ce qui se passait au Vietnam voisin et les rapports entre Khmers et Français ont été empreints jusqu'à une date très récente d'amitié réciproque. Seule les mesures prises par le gouverneur Charles Thomson, sous le gouvernement de Jules Ferry en 1884, provoquèrent la colère du peuple khmer: ces mesures, qui ne laissaient au souverain khmer qu'un pouvoir symbolique, aboutirent à une véritable rébellion. Pourtant, de toute l'histoire de la colonisation française au Cambodge, un seul fonctionnaire français a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions : en 1925, l'administrateur Bardez avait commis la faute impardonnable d'aller lever les impôts à Kompong Chhnang durant la fête sacrée du Nouvel An khmer. Durant la guerre franco-japonaise, de nombreux Français avaient eu la vie sauve grâce à la protection de khmers qui les avaient cachés et nourris.

Cependant la colonisation avait contribué à aviver puis à exaspérer le nationalisme khmer. Sans doute le peuple appréciait la paix et l'ordre, mais la France était un pays étranger.

Consciente de sa grandeur, elle prétendait, avec une assurance tranquille, détenir la norme universelle du savoir-vivre et de la culture. Si de nombreux intellectuels et le prince Sihanouk lui-même savaient gré à la France d'avoir sauvé le Cambodge de l'anéantissement total en 1863, nombreux ceux qui lui reprochaient d'avoir gardé leur pays dans son sous-développement économique et culturel. On reprochait également à la France d'avoir exercé son pouvoir par l'intermédiaire de fonctionnaires vietnamiens. Cette procédure entretenait l'antagonisme ancestral qui depuis plus de sept siècles opposait les deux races. Quand le Cambodge deviendra indépendant, il se trouvera démuni de tout, tant sur le plan économique que sur le plan administratif. La France sera accusée également d'avoir consacré la séparation de la Cochinchine, berceau du Cambodge, au profit des Vietnamiens envahisseurs.

Dans son système d'administration, la France républicaine aux idées démocratiques s'était appuyée sur le régime en place : une monarchie féodale vieille de près de dix siècles. Les rois portaient une large part de responsabilité dans la décadence de leur pays, mais peu de gens en avaient conscience, le roi, la race et la religion étant les trois bases sur lesquelles reposait la nation. Ce roi "mangeait le royaume", selon l'expression imagée de la langue khmère pour exprimer ce type de gouvernement. Il était secondé par des mandarins féodaux qui à leur tour "mangeaient les provinces". Le pouvoir était considéré avant tout comme une promotion, une récompense personnelle plus qu'un service du peuple, mais les bénéficiaires de ce pouvoir étaient rarement objets de haine ou de révolte : le détenteur du pouvoir avait, tout simplement, de "la chance" ; il bénéficiait d'un bon karma, c'est-à-dire qu'il possédait une " charge de mérites" redevable à la bonne conduite qu'il avait eu la sagesse de mener dans sa vie antérieure. Il ne tenait qu'à chacun "d'amasser des mérites" en cette vie pour obtenir une fonction semblable dans une vie future.

Un courant antimonarchique et antiféodal avait commencé cependant à se dessiner au Cambodge. Déjà en 1336, "le jardinier aux concombres doux" avait détrôné les dieux en assassinant son roi et en prenant sa place sur le trône. Longtemps après, vers les années 1930, sous l'influence des études française, Son Ngoc Thanh et un groupe d'intellectuels cochinchinois commençaient à s'en prendre violemment au régime monarchique et à la France qui le cautionnait. Avec l'indépendance en 1953, le pouvoir royal n'avait guère évolué et restait tout aussi absolu, en dépit d'élection d'un parlement. Dans sa propagande officielle, le régime révolutionnaire Khmer Rouge s'inscrit dans la ligne de cette opposition démocratique, fustigeant la monarchie et son système féodal qui "a réduit le peuple en esclavage pendant deux mille ans et ruiné le pays"

Sur le plan économique, la France s'intéressa fort peu au Cambodge, petit marché dont les richesses en matières premières représentaient peu de valeur. Elle préférait investir au Yunan, au Tonkin ou en Cochinchine, et se contentait d'intégrer le royaume khmer dans son système économique. Si l'on en croit les analyses économiques de Khieu Samphân, l'intégration économique d'un pays sous-développé comme l'était le Cambodge dans le système économique français ne permettait pas le développement du pays : La France importait quelques matières premières en provenance du Cambodge à des prix très bas, mais y revendait très cher, ses produits manufacturés. L'épargne des Cambodgiens servait presque exclusivement à acheter des produits français et non à investir dans le pays. "Les seules périodes d'industrialisation sérieuse des pays sous-développés se situent pendant la guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où l'autarcie forcée réduit la concurrence étrangère et que les capitaux étrangers n'affluent plus"

A partir de 1921, la culture des hévéas suscita un regain d'intérêt des capitalistes français qui commencèrent à investir davantage. Là encore, le travail des ouvriers khmers et vietnamiens servait plus au développement de l'économie française qu'à celle du Cambodge, bien qu'elle lui apportât la majeure partie des devises étrangères de son budget. Sur le plan social, les conditions pécuniaires des travailleurs étaient meilleures que celles des autres ouvriers cambodgiens. Il n'en reste pas moins que leurs conditions de vie ressemblaient fort à celles des ouvriers français aux années les plus noires de notre XIXe siècle : Il n'est donc pas étonnant que les plantations aient toujours été des foyers de propagation des idées marxistes, non seulement auprès des vietnamiens, mais aussi des khmers.

L'essor du commerce français et celui des plantations eut pour effet de généraliser l'emploi du cadastre et de réglementer le système de propriété. Sans prendre pour argent comptant toutes les réflexions de Hou Youn dans sa thèse qui s'appuie plus, semble-t-il, sur des présupposés idéologiques anticolonialistes que sur une analyse récente et chiffrée de la situation des terres au Cambodge, on doit cependant constater qu'un malaise commençait à naître. Afin d'acquérir les biens de consommation importés de l'étranger, l'argent devenait nécessaire pour le paysan habitué au troc jusqu'à la fin du XIXe siècle. Seule sa récolte constituait une valeur marchande. Si elle ne suffit pas, sa terre devenait monnaie d'échange pour l'acquisition de billets de banque. Les résidents chinois, à qui les lois de 1929 avaient interdit la culture des terres, devenaient des intermédiaires ou " compradore", vendant aux paysans les marchandises étrangères et leur achetant leurs produits. Faisant sans cesse plus de profit, ils pouvaient prêter de l'argent nécessaire aux paysans à des taux usuraires atteignant 200 ou même 300% par an! Il arrivait à des paysans de ne travailler que pour rembourser. Ainsi, bien qu'on ne puisse à proprement parler de grosses propriétés, les terres commençaient à se rassembler entre les mains des capitalistes locaux.

En 1956, le prince Sihanouk avait essayé de remédier aux prêts usuraires en instituant un crédit agricole et une sorte de coopérative pour le ramassage des produits agricoles. Mais les directeurs du crédit ou des coopératives exploitaient les paysans d'une façon encore plus éhontée que les commerçants chinois. Le système féodal qui veut que toute charge rapporte un bénéfice ne pouvait être aboli par une loi ou une organisation nouvelle : c'était une transformation complète des mentalités qu'il fallait opérer.

Si l'on se tournait du côté de l'administration, c'était la même constatation : l'exercice féodal du pouvoir n'avait guère évolué avec l'indépendance. Les gouverneurs de provinces étaient les nouveaux vassaux qui écrémaient les richesses du petit peuple pour offrir leur tribut à la famille royale, et surtout, disait-on, à la reine mère. Policiers, douaniers, agents de renseignements ayant des salaires dérisoires se rattrapaient sur l'habitant, afin d'entretenir le ban et l'arrière-ban de leur famille et donner prébende à leur supérieurs hiérarchiques. On peut imaginer au prix de quelles exactions. Dans l'administration supérieure de Phnom Penh, la corruption, même du temps de Sihanouk, atteignait là une ampleur à peine convenable. Un député de province, fort corrompu, me disait un jour que les fonctionnaires en poste à Phnom Penh amassaient en un jour plus que lui en un an.

On comprend ainsi qu'une propagande intelligente ait su exploiter ces injustices en "conscientisant" les paysans et attisant leur haine pour les villes où se concentraient commerçants chinois et personnel de l'administration. Je n'ai pas été surpris d'entendre, au matin du 18 avril 1975, un cadre khmer rouge m'expliquer : "Les ennemis du peuple cambodgien, ce sont les commerçants chinois vivant dans notre pays". Traditionnellement, les ennemis des Khmers étaient les vietnamiens envahisseurs. Ce Khmer Rouge présentait une analyse de l'exploitation marxiste de son peuple qui reléguait à l'arrière-plan les haines historiques. C'est sans doute pour cette raison que les commerçants chinois ont été, au dire des réfugiés, beaucoup plus maltraités que l'ensemble de la population déportée.

Certes, les Khmers étaient nombreux à déplorer ces abus du pouvoir féodal; ils aspiraient à un changement de société. Ils ne possédaient cependant pas les outils nécessaires pour analyser leur situation, ni les moyens efficaces pour la changer. Non seulement les gens en place étaient responsables des injustices, mais le peuple lui-même favorisait à son insu les mécanismes d'exploitation, habitué qu'il était à vivre dans ce système.

Même les intellectuels de formation marxiste - il n'en manquait pas - exerçaient leur service public avec des dents aussi longues que les mandarins d'antan. Il suffit de citer tel député-ministre notoirement connu comme progressiste et même communiste : il avait commencé une carrière sans un sou vaillant, mais pouvait, en 1967, se retirer dans son exil en France, avec une copieuse fortune.

Le 18 mars 1970, la jeunesse, le corps enseignant, l'armée et beaucoup de gens probes saluaient le coup d'état renversant Sihanouk comme l'avènement d'une ère de justice, succédant à la pourriture du régime féodal. La République suivit cependant les traces du royaume, et le rêve généreux s'évanouit pour laisser place à une corruption d'autant plus généralisée que le nombre de ceux qui avaient accès aux postes de commandement était plus important que jamais.

L'histoire de la République khmère est, pour les vrais démocrates khmers, celle d'une immense déception. Un changement radical de mentalité et de rapports humains était indispensable. Pour le réaliser, ne restait-il donc que le remède sanglant de la révolution?

Textes extraits de " Cambodge année zéro "du père François PONCHAUD.

LES ACTEURS

Les principaux acteurs du génocide khmers rouges sont connus:

Voici, pour chacun d'entre eux leur histoire.

SALOT Sâr alias POL POT

-

Né, au sein d'une famille paysanne, le 19 ou le 25 mai 1928 à Prek Sbauv, province de Kompong Thom. Il est l'avant-dernier de 9 enfants, dont deux filles. Un de ses frères, Saloth Suong, est employé au service du protocole du Palais Royal, à Phnom Penh. Une sœur, Saroeun entre dans le corps de ballet du palais royal et devient une concubine du roi Monivong. Sâr et son frère Chhay les rejoignent en 1934. Après un an passé dans une pagode proche du Palais, Sâr effectue ses études primaires dans un établissement catholique réservé à l'élite.

-

Etudes secondaires à Kompong Cham (1942-1947). Brevet d'enseignement industriel (Charpentier) au collège technique de Phnom Penh (1948-1949). Grâce à ses liens avec des personnalités du Parti Démocrate, il obtient une bourse pour suivre des études en France (août 1949). Passe ses vacances de l'été 1950 dans une "brigade de travail" à Zagreb, en Yougoslavie. Etudes inachevées - trois tentatives infructueuses pour obtenir son diplôme - à l'Ecole Française de Radio-électricité à Paris (septembre 1949-décembre 1952).

-

Participe activement aux activités du Cercle Marxiste des Etudiants Khmers à Paris. Signe, en 1952, son premier article, intitulé "Monarchie ou Démocratie ?" et publié dans la revue des étudiants Khmers dirigée par Keng Vannsak Khmer Nisut, de la formule "Khmer des origines". Adhère au parti communiste français fin 1952.

-

Retour au Cambodge en janvier 1953. Il adhère au parti communiste indochinois peu avant que celui-ci se scinde en trois partis et donne naissance au Cambodge au PRPK (Parti Révolutionnaire du Peuple du Kampuchea). Passe plus d'un an dans les maquis de l'Est du Cambodge contrôlés par le Vietminh (août 1953-octobre 1954). Il y rencontre Thou Samouth, secrétaire général du PRPK, qui complète sa formation communiste.

-

De retour à Phnom Penh, il collabore à des journaux d'opposition et en particulier à Samaki, dirigé par son frère Saloth Chhay. Il y développe des théories autarciques, exalte la pauvreté de la race khmère et appelle à la restauration de l'empire angkorien par la récupération des territoires concédés à la Thaïlande et au Vietnam.

-

Il participe activement à la campagne électorale de 1955 en faveur du Pracheachon et de la gauche du parti démocrate.

Professeur de français, d'histoire et de géographie dans une école privée de Phnom Penh (1956-1963). -

Epouse le 14 juillet 1956 en premières noces, Khieu Ponnary, sœur de Khieu Thirith. Il devient le beau-frère de Ieng Sary et, en fonction des alliances et au travers des multiples liens de sa famille avec le Palais, cousin de Norodom Sihanouk.

-

Elu membre du Comité Central et membre du Comité permanent du PRPK (1960). Secrétaire général du PRPK (1961). Suite à la disparition de Thou Samouth, il devient secrétaire général par intérim (1962). Le PRPK devient le PTK (Parti des Travailleurs du Kampuchea).

-

Confirmé comme secrétaire général du PTK au congrès des 20-21 février 1963, il entre dans la clandestinité (mai 1963). Il s'installe à un endroit baptisé Bureau 100 dans le district de Kroch Chhmar, province de Kompong Cham.

-

Quitte le Cambodge en juin 1965 pour Hanoi, puis Pékin et Pyong Yang. Travaille avec Deng Xiaping, alors secrétaire général du Comité Central du Parti Communiste Chinois. Retour au Cambodge en septembre 1965.

-

En 1966, il transforme le PTK en PCK.

Fin 1969, début d'un deuxième voyage à Hanoi, Pékin et Pyong Yang. Il se trouve dans ces deux capitales en mars 1970 au moment où Sihanouk s'y rend. Il entre au Cambodge en juin 1970 et s'installe dans le district de Santuk (Est de la province de Kompong Thom) qui devient la " zone 31 ". -

Un congrès du PCK le confirme comme secrétaire général et le nomme président de la commission militaire. Il signe " l'appel des 91 intellectuels " (30 septembre 1971). Il accueille Sihanouk et Monique au Phnom Koulen, le 23 mars 1973.

-

Ses partisans commencent à pratiquer l'élimination physique systématique des opposants et des suspects (20 mai 1973). La zone préfigure le Cambodge d'après avril 1975. Impose le principe de l'évacuation forcée des villes et de la suppression de la monnaie (24-25 février et 4 avril 1975).

-

Retour à Phnom Penh qu'il avait quitté en mai 1963 (24 avril 1975). La ville a déjà été vidée de sa population.

-

Présente les grands axes politiques du nouveau régime (20-25 mai 1975). Le polpotisme devient une réalité avant même d'avoir un nom. Les directives qui émanent de Saloth Sar sont signées d'un nom de code : bureau 870.

-

" Elu " représentant des travailleurs des plantations d'hévéas lors de " l'élection " d'une assemblée des représentants du peuple (20 mars 1976). Il prend le nom de Pol Pot (13 avril 1976).

-

Déjoue deux tentatives de coups d'Etat (avril-mai 1976).

Premier ministre du Kampuchea Démocratique (14 avril 1976). Remplacé comme premier ministre par Nuon Chea (27 septembre-15 octobre 1976). -

Déjoue une nouvelle tentative de coup d'Etat (avril 1977).

-

Début de la solution finale cambodgienne : une directive ordonne de procéder aux " trois extirpations " : tous les Vietnamiens encore au Cambodge, tous les Khmers parlant le Vietnamien et tous les Khmers ayant des relations (mariage, amitié, travail) avec des Vietnamiens (1er avril 1977).

-

Quatrième tentative de coup d'Etat (août 1977)

-

Dans un discours de cinq heures radiodiffusé, Pol Pot révèle que l'organisation qui a pris le pouvoir en 1975 est le PCK (30 septembre 1977).

-

La zone Est se soulève ? Une répression brutale suit (mai-juin 1978).

-

Début de l'intervention vietnamienne (25 décembre 1978).

-

Pol Pot rencontre Sihanouk pour la première fois depuis 1973 et lui demande de défendre le KD à l'ONU (5 janvier 1979). Il quitte Phnom Penh par hélicoptère le matin du 7 janvier 1979, puis s'installe près de Trat en Thaïlande pour plus de douze ans (27 juin 1979).

-

Condamné à mort par contumace par le Tribunal Révolutionnaire Populaire de Phnom Penh, le 19 août 1979.

-

Démissionne de son poste de secrétaire général du PCK, celui-ci devenant la PKD (7 décembre 1981).

-

Directeur de " l'Institut supérieur de défense nationale " de la PKD.

Son épouse est internée dans un établissement psychiatrique à Pékin (début des années quatre-vingt). Il se remarie (1987). Il a un enfant (1988). Il reçoit régulièrement des cadres de la PKD lors de séminaires au cours desquels il se livre à de longues analyses. -

Il est présent dans l'hôtel où se tiennent les négociations de paix lors de la deuxième réunion de Pattaya, en Thaïlande (24-26 juin 1991). Il est rentré au Cambodge en 1992. Sous le nom de code 87, il reste le numéro 1 de la hiérarchie de la PKD.

- Certains de ses écrits ont été traduits et publiés par Chandler, Kiernan et Boua et réunis sous le titre " Pol Pot plans the future ".

- En 1997, Pol Pot est capturé dans la jungle par des "camarades" qui le retrouvent dans un mauvais état de santé. Il souffre de malaria et de sérieux problèmes de cœur. Il est traduit devant la justice cambodgienne qui le condamne à la prison à vie. Les États Unis avaient également un plan pour capturer Pol Pot et le traduire devant un tribunal international.

- Pol Pot meurt en 1998 d'une crise cardiaque. Cependant plusieurs journalistes doutent de sa mort. Tandis que d'autres journalistes prétendent qu'il est plutôt mort d'un empoisonnement.

POL POT sur son lit de mort

POL POT LE PROCES

Fin 1979, le chef historique des Khmers rouges laissait au monde ses dernières images captées par une équipe de reporters japonais, lors d’une conférence de presse aux frontières thaïlandaises, à la suite de son éviction par l’armée vietnamienne. Il emportait avec lui le souvenir atroce de deux millions de Cambodgiens dont il avait provoqué la mort (entre 1975 et 1979) par la torture, la faim ou l’exécution sommaire. Depuis, il menait la guerilla dans le nord du Cambodge et continuait à semer la terreur, notamment dans son fief d’Anlong Veng où il décidait toujours de la vie ou de la mort de ses sujets.

SALOTH SAR,“FRÈRE NUMÉRO UN”

Absolument inaccessible, donné déjà pour mort en juin 1996 des suites du paludisme, curieusement ressuscité sur un brancard entouré d’un dernier carré de fidèles, en fuite dans le nord du Cambodge, indésirable en Thaïlande et en Chine, faisant exécuter dans sa course éperdue son ancien ministre de la Défense, Son Sen et onze membres de sa famille, il est enfin arrêté par ses propres sujets. La radio officielle des Khmers rouges annonçait: “Pol Pot s’est rendu le 18 juin 1997”, nouvelle qui laissait sceptique le monde entier et rendait, en revanche, nécessaire sa comparution devant un tribunal international. La réapparition spectaculaire de Saloth Sar ou “Frère numéro un” lors de son procès par ses pairs, filmée par un journaliste américain, Nate Thayer de l’hebdomadaire “Far Easter Economic Review” basé à Hongkong, l’a de nouveau remis en selle. Ce n’était plus le guerrier invincible, mais un homme de soixante-dix ans aux cheveux blancs, diminué par l’âge et la maladie, soutenu par des soldats et s’appuyant sur une canne. Nate Thayer qui était accompagné d’un cameraman couvrait déjà depuis de longues années la guérilla des Khmers rouges. Il était le seul journaliste autorisé à assister au procès de Pol Pot tenu le 25 juillet dans les plus pures traditions communistes et qui s’est achevé par la condamnation du chef des Khmers rouges à la prison à vie. En même temps que ce procès, se déroulait celui de trois généraux de Pol Pot qui avaient les mains attachées et ont dû être exécutés. Vendant à un prix d’or les photos du procès - 100.000 dollars US la photo - Nate Thayer a trouvé acquéreur en la chaîne de télévision américaine ABC qui a diffusé au soir du lundi 28 juillet des extraits de la bande vidéo du procès, dont lui-même rendra largement compte dans son reportage à paraître le 7 août dans la «Far Eastern Economic Review». Les droits d’une vidéo ont été, également, acquis par la Australian Broadcasting corporation en Australie, tandis que l’Agence France-Presse achetait par la suite les droits exclusifs de distribution des premières photographies de Pol Pot. Nate Thayer a pu confier au sujet du procès: «Les événements de son éviction et son procès étaient si traumatisants que je pensais qu’il pourrait en mourir. Vous pouviez lire l’angoisse sur son visage quand il était dénoncé par ses propres sujets. Il était au bord des larmes.»

Mais cet homme pouvait-il enfin connaître l’émotion? D’inspiration maoïste, il avait rêvé de construire une société agraire et conduit le peuple cambodgien vers les rizières, entassant sous un régime de terreur intolérable les cadavres des millions de Cambodgiens dans des fosses communes. Menant la logique révolutionnaire jusqu’au bout, son mouvement avait boycotté les élections libres de mai 1993 prévues par les accords de paix de Paris en octobre 1991 et qui avaient donné naissance à un gouvernement de coalition co-présidé par le prince Norodom Ranariddh et Hun Sen, lui-même ancien Khmer rouge. Bien que déclarés hors-la-loi par l’Assemblée nationale en juillet 1994, les Khmers rouges ralliaient progressivement le pouvoir en place. Cinq de leurs six divisions lâchaient Pol Pot. En août 1996, la défection la plus spectaculaire était celle de Ieng Sary, ex-ministre des Affaires étrangères et, de surcroît, beau-frère de Pol Pot. L’une des plus hautes autorités des Khmers rouges, Khieu Samphan s’apprêtait à rejoindre la légalité et à créer une nouvelle formation politique. Son Sen entendait suivre la même voie lorsque Pol Pot l’a fait exécuter. Mais le mouvement des Khmers rouges déversait ses forces dans les rangs du prince Ranariddh et une sorte d’alliance tacite ou concertée risquait de renforcer l’image de celui-ci et d’assurer sa victoire aux législatives prévues pour mai 1998. Des affrontements préliminaires eurent lieu entre les forces rivales de Hun Sen et de Ranariddh. Puis, ce fut le coup de force du premier, les 5 et 6 juillet à Phnom Penh et l’éviction du second.

LONG Bunruot alias NUON Chea

-

Né en 1927 à Battambang.

-

Etude de la langue thaï dans un établissement pour les Khmers des provinces occupées par la Thaïlande (1941) ; études secondaires à Bangkok, puis études de droit non terminées à l'Université Thammasat à Bangkok (1941-1948).

-

Fonctionnaire à temps partiel au Ministère des Affaires Etrangères à Bangkok (1945-1948).

-

Adhère au parti communiste thaïlandais.

-

Retour au Cambodge, adhère au parti communiste indochinois (1949).

-

Milite avec les communistes vietnamiens et les éléments communistes du mouvement Issarak (1949-1952).

-

Participe à la création du PRPK (1951).

-

Stages au Vietnam (1952-1954).

-

Milite à Phnom Penh et participe à la transformation du PRPK en PTK.

-

Secrétaire Général Adjoint du PTK (1962).

-

Vice-président du haut commandement militaire des FAPLNK, chef de la direction politique de l'armée (1970-1975).

-

Président de l'Assemblée du Kampuchea Démocratique (1976-1979).

Premier ministre du KD du 25 septembre au 15 octobre 1976.

Numéro 2 du parti.

Nuon Chea

KIM Trang alias IENG Sary,

-

Né en 1929, à Vinh Binh, au Sud-Vietnam. Khmer Krom. Fils d'un propriétaire terrien aisé.

-

Arrivé à Phnom Penh en 1943. Etudes au Lycée Sisowath à Phnom Penh. Etude à l'Institut d'Etudes Politiques, à Paris. Epouse Khieu Thirith, la sœur de la première épouse de Pol Pot, Khieu Ponnary (été 1951).

-

Un des fondateurs du Cercle Marxiste des Etudiants Khmers à Paris. Adhère au parti communiste français (1951). Il participe à la Conférence du Mouvement de la Paix à Helsinki (1955).

Retour au Cambodge en 1957. -

Professeur d'histoire au Lycée Sisowath, à Phnom Penh.

Election au Bureau politique du Parti des Travailleurs du Kampuchea (1962). Entre dans la clandestinité en 1963. -

Se rend à Pékin et entre dans le GRUNK en juillet 1971.

-

Conseiller spécial de Khieu Samphan (1973).

-

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères du Kampuchea Démocratique (1975-1979).

-

Responsable du camp d'internement et de rééducation de Boueng Trabek et des camps B17 et B18 (province de Kompong Cham). A déclaré : " Nous n'avons pas besoins de l'ancienne génération, parce que nous ne pouvons pas changer ses pensées. Dès que nous aurons formé la nouvelle génération, nous pourrons nous passer de l'ancienne ".

-

Condamné à mort par contumace par le Tribunal Révolutionnaire Populaire de Phnom Penh le 19 août 1979.

-

Responsable du comité économique et financier du GCKD-GNC (1982-1991). Interlocuteur exclusif des autorités chinoises pour tout ce qui concerne l'assistance militaire et financière fournie par Pékin aux Khmers rouges.

-

Partisan de la participation des Khmers rouges au processus de paix, il a été relevé de plusieurs de ses responsabilités en 1992

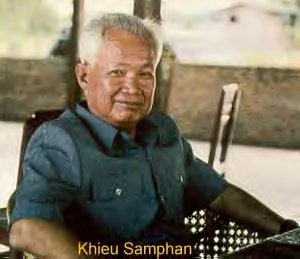

KHIEU Samphan alias "Hem"

-

Né le 27 juillet 1931 dans la province de Svay Rieng. Fils d'un juge.

Khmer rouge. -

Etudes au Lycée Sisowath (1948-1954). Licencié en sciences économiques de l'université de Montpellier.

-

Docteur en sciences économiques de l'université de Paris (1959).

-

Membre du Cercle Marxiste des étudiants de Paris.

-

Participe à Pékin à une conférence de la paix (1952 ou 1953).

-

Secrétaire général de l'Union des Etudiants Khmers en France (1956).

-

Retour au Cambodge et adhésion au Sangkum Reastr Niyum (1959).

-

Professeur au Lycée Chmaroeun Vichea.

-

Rédacteur en chef de l'Observateur. Battu et humilié dans les rues de Phnom Penh le 13 juillet 1960. Emprisonné sans jugement du 15 août 1960 au 21 septembre 1960.

-

Elu député du Sangkum aux élections de 1962. Secrétaire d'Etat au Commerce jusqu'à sa démission, le 1er juillet 1963.

-

Réélu député aux élections de 1966.

-

Entre dans la clandestinité le 24 avril 1967.

-

Militant actif du PCK dans la province de Kompong Speu (1967-1970).

-

Vice-Premier Ministre de la Défense du GRUNK (1970-1976). Signe " l'appel des 91 intellectuels " (1971). Membre du CC du PCK (juillet 1971).

-

Commandant en Chef des FAPLNK (juin 1971-1975).

-

Chef de l'Etat (président du Praesidium de l'Etat) du Kampuchea Démocratique (avril 1976-janvier 1979).

-

Premier Ministre d gouvernement du Kampuchea Démocratique en exil (décembre 1979-juin 1982).

-

Vice-Président et Ministre des Affaires Etrangères du GCKD-GNC (1982-1991).

-

Président de la " Partie du Kampuchea Démocratique ", nom que se sont donnés les Khmers rouges après 1982.

-

Membre du CNS (1990-1993).

-

Président du Comité fondateur du PUNC (1993).

-

Président et ministre de la défense du GPSNSNK (10 juillet 1994).

- Auteur

de L'économie du Cambodge et ses problèmes d'industrialisation, thèse

d'économie, Paris, 1959.

![]()

EK Choeun alias Ta Mok

-

Né à Trapeang Thom, dans le district de Tram Kak, province de Takeo.

-

Khmer rouge, connu comme " le boucher du Cambodge ".

-

Militant Issarak. Chef du mouvement Issarak pour les districts de Tram Kak et de Prey Krabas (1949).

-

Dénoncé pour les exactions commises à l'occasion de collectes de fonds (juin 1949).

-

Membre de l'Ecole Supérieure de Pâli de Phnom Penh.

-

Membre du Comité Central du PCK (février 1963).

-

Secrétaire adjoint du PCK de la zone Sud-Ouest (1966)

-

Secrétaire du PCK et commandant militaire de la zone Sud-Ouest (1968 ou 1970).

-

Responsable de la logistique des FAPLNK (1970).

-

Ordonne des massacres de grande ampleur dans la zone sous sa juridiction dès 1973.

-

Ses forces, combinées avec celles de Pauk (zone Nord), s'emparent de Oudong qui est détruite et dont la population est massacrée.

-

Chef d "Etat-Major de l'Armée Nationale du Kampuchea Démocratique. Dans le seul district d'Angkor Chey, ses troupes ont massacré plus de 30 000 personnes.

-

Premier Vice-président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (20 mars 1976).

-

Il saute sur une mine et perd une jambe au début des années quatre-vingt.

-

Participe aux séminaires organisés par Pol Pot au Bureau 87 à la fin des années quatre-vingt.

- Chef

d'Etat-Major de l'ensemble des troupes KR (1989).

La longue expérience d'un massacreur.

Il est vrai que Ta Mok faisait tache dans la hiérarchie khmère rouge. Il est en effet le seul haut dignitaire du régime à avoir directement participé à des massacres. Ce dont les autres leaders survivants se défendent bien, affirmant qu'ils ignoraient tout des tueries et espérant ainsi passer entre les mailles du filet de la justice. Surnommé le " Boucher du Cambodge ", Ta Mok n'a pas usurpé cette appellation. De son vrai nom Ek Choeun, il exerça sa passion de tuer sous divers pseudonymes : Ta 15, Chhit Choeun, etc. Avant même l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975, il avait déjà sérieusement sévi dans le pays.

Dès 1949, ses exactions commises à l'occasion de collectes de fonds préjugeaient mal de la suite de sa carrière. On retrouve sa trace quelques années plus tard, le 18 mars 1974, lors de la prise de Oudong, ancienne capitale impériale, par ses miliciens. La ville est systématiquement rasée et la population, forte de 20 000 habitants, est déportée. Enseignants, fonctionnaires et soldats républicains sont systématiquement assassinés. " La prise de Oudong et ses suites anticipent ce qui se produira à Phnom Penh un an plus tard ", écrit Raoul-Marc Jennar, dans " les Clés du Cambodge " (1).

Nommé par Pol Pot, chef d'état major de l'armée nationale du Kampuchéa démocratique, nom officiel du régime khmer rouge, il fait, en 1975, massacrer par ses troupes plus de 30 000 personnes dans le seul district d'Angkor Chey. Devenu en mars 1976, vice-président de l'Assemblée populaire, il s'acquitte avec zèle des purges sanglantes qui caractérisèrent le régime polpotiste durant ses années au pouvoir.

Fidèle de Pol Pot, il se réfugie avec lui, Khieu Samphan et Nuon Chea dans le bastion d'Anlong Veng au nord du pays, à la suite du ralliement de Ieng Sary et de son fief de Pailin en 1996. Mais en 1997, à la suite de dissensions, il dépose Pol Pot et organise à Anlong Veng le procès de l'ex-frère numéro 1. Jusqu'au printemps 1998 il régnera en maître absolu dans son camp retranché au milieu de la jungle, mais sera une nouvelle fois contraint de fuir, à la suite d'une mutinerie de ses seconds, qui ouvriront les portes d'Anlong Veng aux forces gouvernementales. Dès lors les traces de Ta Mok, suivi d'une centaine de partisans, se perdent dans la forêt qui couvre la zone frontalière entre la Thaïlande et le Cambodge.

Les journalistes qui avaient visité pour la première fois Anlong Veng ont été les témoins en avril 1998 du degré de paranoïa, de cruauté et de xénophobie du chef de guerre. Sa maison de deux étages bordait un grand lac au centre de la principale base de la guérilla, était la plus opulente du village, au milieu des huttes et des cabanes de ses camarades. Elle seule était couverte de tuiles quand les simples maquisards devaient se contenter de toits de chaume, protégeant mal du soleil, de la chaleur et des intempéries. L'ancien hiérarque polpotiste s'était fait installer une énorme antenne satellite pour la télévision, et avait décoré les murs de la demeure par des frises dérobées dans les somptueux temples d'Angkor.

Au troisième étage de l'école du village, les visiteurs avaient découvert de grands tableaux mobiles en bois sur lesquels étaient peintes les règles de conduite à Anlong Veng. " Quiconque entre en contact avec le gouvernement de Phnom Penh, civil ou militaire, sera tué ", selon le sixième commandement, suivi d'une interdiction absolue d'écouter d'autre radio que les bulletins de la station khmère rouge.

KIANG Khek Ieu alias DEUCH Mit

- Né à Kompong

Thom. Enseignant

dans la province de Kompong Cham.

-

Emprisonné pour subversion (1968-1970).

-

Combattant du FUNK avec Mok et Vorn Vet. Chef du service de sécurité du CC du PCK (à partir de 1973), sous les ordres directs de Son Sen.

-

Directeur de S21 (1975-1979) à Tuol Sleng. Anciennement Lycée Chau Ponhea Yat, S21 fut le quartier général de la police secrète et le centre de torture et d'extermination où périrent environ 20 000 personnes. Deuch participait personnellement aux interrogations.

-

Tout le personnel de S21 a pu fuir et a échappé à toute forme de condamnation jusqu'à ce jour.

Le repentir d'un tortionnaire khmer rouge

Kaing Khiev Iev, dit "Deuch", patron de Tuol Sleng, le principal centre de torture de Pol Pot, a été retrouvé dans l'ouest du Cambodge, où il s'était converti... au christianisme et à l'action humanitaire. Détenu à Phnom Penh, il pourrait être le témoin à charge le plus redoutable d'un procès des Khmers rouges

Un bonze arrose d'eau bénite une carte murale du Cambodge formée à l'aide de crânes humains. D'autres allument des bâtons d'encens et marmonnent des prières. Lors du nouvel an khmer, à la mi-avril, la cérémonie avait pour objet d'apaiser les âmes errantes des victimes de Pol Pot qui n'ont pas eu droit à une sépulture. Elle se déroulait à Tuol Sleng, Musée du génocide, une école de Phnom Penh que les Khmers rouges avaient transformée en centre de torture et dont seuls sept pensionnaires, sur plus de seize mille, sont sortis vivants.

"L'expérience m'a enseigné que si on se contentait de les torturer, ils ne diraient rien. Aussi la torture devait-elle s'accompagner de tactiques psychologiques. Je leur disais donc qu'ils seraient relâchés s'ils parlaient. C'était un mensonge, mais cela marchait." Retrouvé par Nic Dunlop et Nate Thayer, deux journalistes occidentaux, Deuch, le patron de Tuol Sleng, a fini par tout déballer. "Au sein du Parti communiste, tout le monde savait que toute personne arrêtée devait être tuée. C'est un fait", a-t-il rapporté dans un entretien publié par la Far Eastern Economic Review, un hebdomadaire de Hongkong. "Nous n'avions aucune instruction du parti sur la façon de les tuer, mais nous n'avions pas recours à des balles. D'habitude, nous leur tranchions la gorge", a-t-il expliqué.

"Je suis tellement désolé. Ceux que nous avons tués étaient de braves gens", a-t-il dit, les larmes aux yeux. Contrairement à d'autres tueurs khmers rouges, tel Ta Mok, en prison depuis le 6 mars, Deuch affiche aujourd'hui des états d'âme. Né en 1942, Kaing Khev Iev, de son vrai nom, avait disparu depuis vingt ans. Le 7 janvier 1979, quand l'armée vietnamienne entrait dans Phnom Penh, il n'avait pas eu le temps d'effacer son énorme travail de greffier de la mort à Tuol Sleng.

Ce jour-là, il parvient à s'enfuir, mais sans avoir terminé de détruire les listes de noms et les photos d'identité de ses victimes. Il a eu beau consacrer sa dernière nuit sur place à brûler ses registres - tout en supervisant l'assassinat de prisonniers -, une documentation unique est ainsi tombée entre les mains des Vietnamiens : tout avait été consigné et plus de cent mille pages témoignant de ses activités sont aujourd'hui entre les mains d'enquêteurs et d'historiens. "Vous êtes stupide", lui aurait reproché quelques années plus tard Nuon Chea, le numéro deux du régime khmer rouge, dont Pol Pot était le "frère numéro un".

Depuis 1979, certains le disaient mort. D'autres affirmaient qu'il se cachait aux environs de Païlin, zone frontalière de la Thaïlande et que des Khmers rouges, qui ont fait la paix avec Phnom Penh, gèrent depuis 1996 de façon quasi autonome. Le sort de Deuch, exécutant des basses oeuvres de Pol Pot, était devenu une énigme. Comme beaucoup d'autres, un témoin et acteur-clé de la terreur qui a régné de 1976 à 1979 au Cambodge s'était évanoui.

En fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, Deuch s'est reconverti au bout de quelques années dans l'action humanitaire. Un cliché datant de 1996 le montre aux côtés du pasteur américain Christopher LaPel, qui l'a baptisé en janvier de la même année. "Il m'a dit : "Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait aux autres"", a rapporté le missionnaire protestant originaire de Los Angeles. Deuch a ensuite travaillé depuis pour différentes organisations humanitaires qui ignoraient son passé de tortionnaire khmer rouge.

"C'était notre meilleur employé, très respecté au sein de la communauté, très intelligent et très dévoué à l'aide aux réfugiés", a déclaré au Phnom Penh Post, un bimensuel de la capitale, un responsable de l'American Refugee Committee, organisation humanitaire privée qui a employé Deuch jusqu'en octobre 1996 sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Les journalistes ont retrouvé sa trace dans la région de Païlin, près de Samlot, où il projetait de construire un temple et une école aux abords de son très modeste logis et dans une zone peuplée d'anciens Khmers rouges.

Deuch a affirmé qu'en janvier 1979, après la chute de Phnom Penh, il a rejoint Borai, un camp de réfugiés situé en Thaïlande et bénéficiant d'une assistance des Nations unies.

Borai était géré par les Khmers rouges : disparitions, interrogations, exécutions sommaires et passages à tabac y étaient fréquents. Deuch y a appris l'anglais et y est sans doute resté jusqu'à la fermeture du camp, après l'accord de paix signé à Paris en octobre 1991. Quel a été son rôle à Borai ? Il n'en a pas parlé.

De 1976 à 1979, Tuol Sleng a accueilli les victimes de purges décidées par la direction khmère rouge. Des "décisions prises collectivement", a affirmé Deuch, qui rendait directement compte à Son Sen, alors vice-premier ministre et ministre de la défense, assassiné en 1997 sur ordre de Pol Pot. Son Sen, qui le qualifiait de "bien-aimé camarade Deuch" dans leur correspondance, l'a nommé en octobre 1975 à la tête des services de sécurité khmers rouges. Il était le chef du santebal, la "branche spéciale" au coeur de l'épuration et dont le siège a été transféré en 1976, après la victoire des Khmers rouges, à Tuol Sleng. Deuch a reconnu sa signature et celle de Nuon Chea sur des documents qui lui ont été présentés en avril. Immersion, arrachage des ongles, chocs électriques, coups étaient les moyens de dicter des aveux.

Dans les documents retrouvés à Tuol Sleng, et dont Ben Kiernan a produit une étude exhaustive dans Le Génocide au Cambodge (Gallimard), Deuch ne reconnaît qu'une erreur, la fuite d' "un ennemi intérieur" du "lieu où on l'interrogeait". "La seule fois qu'un espion s'est évadé" représente, écrit-il, "la défaite la plus amère de notre ministère de la branche spéciale". Tuol Sleng n'est pas seulement un centre de torture et de mise à mort. Ben Kiernan a également retrouvé un compte rendu d' "expérimentations humaines" effectuées sur dix-sept prisonniers, vivants et morts, dont une jeune fille "de dix-sept ans, égorgée et éventrée", une "femme corpulente, égorgée, éventrée et éviscérée", ou encore "une adolescente, encore vivante, immergée les mains liées". Deuch pratiquait notamment des expériences d'immersion, afin de calculer le temps de la remontée des corps à la surface de l'eau.

Vann Nath, l'un des sept rescapés de Tuol Sleng, a rapporté, dans ses Mémoires, Portrait d'une prison cambodgienne, que Deuch avait ordonné que soient accusés "de tendances à la dissidence deux garçons de neuf ans, deux fillettes de dix ans et cinq autres enfants âgés de moins de seize ans". "Tuez-les tous", avait-il écrit sur l'ordre d'exécution signé le 30 mai 1978. Un Khmer rouge, qui a fait défection dans les années 70, l'a décrit "irascible, impatient et doctrinaire". François Bizot, membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient, qui a été détenu par Deuch en 1970, a rapporté que ce dernier "considérait comme traîtres et menteurs tous les Cambodgiens professant une autre opinion que la sienne et rossait personnellement les prisonniers qui ne disaient pas la "vérité", ce qui avait le don de le mettre hors de lui ".

Originaire, comme Pol Pot, de la province centrale de Kompong Thom, Deuch est né dans une famille de paysans pauvres. Mais il fait de brillantes études. Après avoir décroché son baccalauréat à dix-sept ans, à Phnom Penh, il retourne à Kompong Thom pour enseigner au collège de Balaing. Arrêté en 1967 pour avoir dirigé une émeute, il est détenu sans procès jusqu'en 1970. Il disparaît quand Lon Nol renverse, cette année-là, Norodom Sihanouk. C'est à cette époque qu'il a rejoint le Parti communiste, clandestin, dont Pol Pot assurait déjà la direction.

Se présentant comme un ancien "technicien du Parti communiste", Deuch a déclaré à la Far Eastern Economic Review : "Je me souviendrai toujours de la première partie de ma vie. A l'époque, je pensais que Dieu était très mauvais, que seuls les mauvaises gens priaient Dieu. Ma seule faute a été de ne pas servir Dieu mais de servir les hommes, de servir le communisme (...). Je voulais être un bon communiste. Désormais, dans la deuxième moitié de ma vie, je veux servir Dieu." Mais est-il prêt à témoigner à l'occasion d'un procès des Khmers rouges, ainsi qu'on l'a rapporté ? Puisque le temps des "représailles" - c'est sa propre expression - est venu, envisage-t-il autre chose que le repentir ?

Son éventuel témoignage au cours d'un procès fournirait, selon l'enquêteur Craig Etcheson, cité par l'Asian Wall Street Journal, "le lien manquant entre les auteurs intellectuels et les exécutants du génocide". Déjà, Deuch a impliqué Nuon Chea, l'idéologue du régime, lequel lui a notamment ordonné de tuer une poignée de prisonniers occidentaux "et de brûler leurs corps à l'aide de pneus pour que ne subsistent pas d'ossements". Auparavant, le principal homme de main de Deuch, Nam Nay, leur avait fait subir des chocs électriques pendant un mois. La "confession" d'un Américain, James Clark, écrite sous la torture, a été retrouvée et son exécution à l'âge de trente-cinq ans peut déboucher sur des poursuites internationales contre Nuon Chea, comme contre Deuch.

Ce dernier a déclaré que Khieu Samphan, ancien président du Kampuchea démocratique, le nom officiel de la dictature khmère rouge, était au courant d'un certain nombre de crimes, mais que Ieng Sary, "frère numéro trois" dans la hiérarchie khmère rouge et qui coule des jours tranquilles entre Païlin et Phnom Penh depuis 1996, en savait sans doute moins car il s'occupait avant tout des relations avec l'étranger. Parmi les autres dirigeants khmers rouges encore en vie, Ta Mok, surnommé "le boucher" et incarcéré depuis près de trois mois, est directement menacé. Un autre ancien chef de zone, Ke Pauk, rallié à Phnom Penh en 1998 et intégré dans l'armée royale avec le rang de général, est également visé.

Après la publication de ses propos, Deuch s'est sauvé de Samlot le 1er mai et a été retrouvé quelques jours plus tard par la police. Il est actuellement emprisonné à Phnom Penh et inculpé, comme Ta Mok, d'appartenance à un groupe de hors-la-loi. Comme dans le cas de Ta Mok, un avocat proche du pouvoir a accepté d'assurer sa défense. Tout en maintenant que le procès des Khmers rouges se ferait au Cambodge et devant la justice cambodgienne, le premier ministre cambodgien a accepté la présence de juges - "une dizaine, y compris des Américains", a-t-il proposé -, d'avocats, de procureurs et d'experts étrangers. Hun Sen a également indiqué, à plusieurs reprises, que d'autres anciens dirigeants khmers rouges pouvaient être inculpés par la justice.

Une négociation sur le "caractère international" du tribunal organisée fin août à Phnom Penh avec les experts de l'ONU a échoué. Hun Sen doit rencontrer Kofi Annan le secrétaire général des Nations unies à New York à la mi-septembre pour tenter de trouver une solution.

En effet, l'indépendance et la compétence de la justice cambodgienne, dont les rangs ont été notamment décimés par les Khmers rouges, est fortement contestée. Bas salaires, culture d'impunité, corruption, ingérences politiques : un rapport de l'ONU y a vu, en avril, "le principal obstacle aux efforts pour instaurer un Etat de droit au Cambodge". En outre, le Parlement devra modifier la loi pour introduire une juridiction mixte et de droit cambodgien.

Le 20 mai, des centaines de personnes sont allées se recueillir, dans la banlieue de Phnom Penh, sur le site des charniers où étaient jetés les corps des victimes de Deuch. Bonzes et nonnes étaient présents. Les enfants et les habitants des environs ont prié. Des offrandes ont été offertes aux âmes errantes. Le 20 mai avait été décrété, au début des années 80, "jour de la haine", car c'est ce jour-là de 1976 que Pol Pot et le comité central du PC avaient décidé la collectivisation totale du Cambodge, provoquant des famines supplémentaires qui devaient peser lourd dans la disparition de 1,7 million de Cambodgiens, soit le quart de la population de l'époque, sous la férule des Khmers rouges. Le 20 mai a été rebaptisé "jour de la mémoire". Une mémoire vive.

Jean-Claude Pomonti

Imputer la responsabilité des massacres à une clique restreinte, peut donner bonne conscience à certains, mais ce ne serait qu'une manière cynique de déguiser la réalité : près de 22 % des personnes actives ont été attachées à l'appareil administratif et de surveillance. Une forte proportion de l'actuelle classe politique et la quasi totalité de l'administration locale sont constitués de personnes "récupérées" de l'ancienne administration des Khmers rouges : il n'y avait personne d'autre à qui faire appel!

Les acteurs responsables de cette tragédie furent bien plus nombeux, et quantité d'entre eux ont disparus ou se sont fondus dans la population, profitant de la nature même des Khmers et de cette capacité incroyable qu'ils ont à vouloir oublier le passé et ne pas même en tirer les conséquences. Nous ne pouvons pas les citer tous ou dresser des listes des participants aux massacres. Beaucoup d'entre eux ne seront pas punis pour leurs actes. Observateur du cours de l'histoire des hommes, les années passent, le drame Khmer et ses acteurs s'effacent un peu plus chaque jour des mémoires, pour ne rester que dans les esprits de ceux qui ont subi. Mais ceux là même ne sont pas éternels et depuis la fin du règne de Pol Pot, un grand nombre d'entre eux a déjà disparu, emportant avec eux les souvenirs terribles de vie dans les camps, de torture, de mort, de survie.

Mais comment le Cambodge a vécu cette période? Les temoignages et les écrits sont remplis de pudeur et de gène. Les acteurs passifs, victimes ont visiblement du mal à exprimer leur histoire. Ont-ils honte de leur pays et d 'eux même, d'avoir fait confiance à leurs dirigeants ?

C'est probable que ce sentiment existe . Tous sont conscients de la gravité de l'histoire des khmers rouges mais répugnent à en parler. Ils préfèrent se tourner vers le futur,ou plutôt vivre au présent, croire ou faire semblant de croire que de tels évènements ne pourront pas se reproduire, oublier.